観葉植物の中でも、その独特で芸術的な姿から多くの愛好家を魅了しているビカクシダ。しかし、いざ育ててみようと価格を調べてみると、予想以上の金額に驚いた経験はありませんか。ビカクシダはなぜ高いのか、その疑問を持つ方も少なくないでしょう。価格の背景には、高額品種や希少品種の存在が大きく関わっています。

この記事では、ビカクシダの価格に関する謎を解き明かします。人気のビカクシダ グランデや白さが美しいビカクシダ ビーチーといった代表的な種類から、近年注目を集める多様なビカクシダの交配種一覧、さらには育てやすいビカクシダの小型品種まで、幅広く解説を進めます。

また、ビカクシダの人気ランキングや人気品種の動向、初心者向けのコウモリランの種類でもあるネザーランドとの違いや、ビカクシダのネザーランドの見分け方についても触れていきます。この記事を読めば、価格の理由を深く理解し、納得して自分に合った一株を選べるようになるはずです。

この記事を読むと分かること

- ビカクシダの価格が高騰する具体的な理由

- 代表的な人気品種や希少品種の特徴と魅力

- 初心者でも育てやすい品種とその選び方

- コウモリランとビカクシダの正確な関係性

ビカクシダはなぜ高い?希少性と多様な品種の価値

- まずは基本!コウモリランとビカクシダの違いは?

- 価格の決め手となる高額品種と希少品種

- 芸術品のようなビカクシダの交配種一覧

- 王様と呼ばれるビカクシダ グランデ

- キャベツみたいなビカクシダは何ですか?

まずは基本!コウモリランとビカクシダの違いは?

ビカクシダに興味を持ち始めると、多くの人が「コウモリラン」という名前も同時に耳にすることでしょう。この二つの名前の関係性を理解することは、ビカクシダの世界への第一歩となります。

要するに、コウモリランとビカクシダは、植物学的には同じものを指しています。ビカクシダは、ウラボシ科ビカクシダ属に分類される着生シダの総称であり、その学名は「Platycerium(プラティケリウム)」です。一方、コウモリランという名前は、垂れ下がる胞子葉の形が翼を広げたコウモリのように見えることから付けられた和名(通称)なのです。

それでは、なぜ二つの名前が使い分けられるのでしょうか。これには、園芸業界や愛好家の間での慣習が関係しています。一般的に、園芸店などで広く流通している育てやすい品種、特に「ビフルカツム」やその園芸品種である「ネザーランド」などは、親しみを込めて「コウモリラン」と呼ばれることが多い傾向にあります。

一方で、コレクターや熱心な愛好家の間では、原種や特定の交配種を区別するために、学名である「ビカクシダ」や、さらに詳細な品種名(例:ビカクシダ・リドレイ)で呼ばれるのが一般的です。このように言うと、コウモリランは初心者向け、ビカクシダは上級者向けといった印象を受けるかもしれませんが、明確な線引きがあるわけではありません。

このため、どちらの名前を使っても間違いではありませんが、会話の文脈や相手の知識レベルによって使い分けると、よりスムーズなコミュニケーションが取れるでしょう。植物としての本質は同じでありながら、その呼び名に文化や歴史が反映されている点は、ビカクシダの奥深い魅力の一つと考えられます。

価格の決め手となる高額品種と希少品種

ビカクシダの価格がなぜ高いのか、その最も大きな理由は「希少性」にあります。すべてのビカクシダが高価なわけではなく、一部の高額品種や希少品種が全体の価格イメージを押し上げているのです。

価格が決まる主な要因は、主に以下の3点に集約されると考えられます。

1. 原種(WILD株)の希少価値

自生地で採取された野生の株、通称「WILD株」や「OC(Original Clone)」と呼ばれるものは、その個体が持つ独自の遺伝情報や歴史的背景から非常に高い価値を持ちます。特に、現在は植物の輸出入に関する国際的な条約(ワシントン条約など)により、野生株の採取や輸入が厳しく制限されています。

このため、過去に正規の手続きで輸入された個体や、その株から増えた子株は、流通量が極端に少なく、高値で取引される傾向にあります。

2. 成長の遅さと繁殖の難しさ

ビカクシダは、品種にもよりますが、一般的に成長が非常にゆっくりです。販売されているような見栄えのする大きさに育つまでには、数年から十年以上の歳月が必要になることも珍しくありません。生産者は長期間にわたって育成スペースと手間をかける必要があり、それが価格に反映されます。

また、品種によっては子株が出にくかったり、胞子培養による繁殖が非常に難しかったりする場合があります。繁殖が困難な品種は供給量が限られるため、需要が供給を上回ると価格は自然と高騰します。

3. 突然変異や特徴的な個体

植物の世界では、稀に「モンストローサ(石化)」や「斑入り」といった突然変異個体が現れることがあります。これらは通常とは異なるユニークな姿をしており、一点物としての価値が非常に高くなります。例えば、葉が縮れたり、通常とは違う分岐を見せたりする個体は、コレクターの間で珍重され、驚くような高値が付くことがあります。

これらの理由から、特定のビカクシダには数万円から、時には数十万円、あるいはそれ以上の価格が付くこともあります。言ってしまえば、ビカクシダの価格は、単なる植物としての価値だけでなく、美術品や骨董品のような収集品としての価値が加わっているのです。

芸術品のようなビカクシダの交配種一覧

ビカクシダの価格と魅力を語る上で、人の手によって生み出された「交配種(ハイブリッド)」の存在は欠かせません。世界中の育種家たちが、異なる原種や交配種を掛け合わせることで、これまでにない新しい魅力を持つ品種を数多く作出しています。

交配の主な目的は、それぞれの親が持つ優れた特徴を受け継ぎ、さらに進化させることにあります。例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

- 美しさの追求: 白いトリコーム(毛)が美しい品種と、葉の分岐が細かい品種を掛け合わせ、より白く繊細な姿の品種を作る。

- 強健さの付与: 育てやすい強健な品種と、美しいが見た目がやや弱い品種を掛け合わせ、美しさと育てやすさを両立させる。

- ユニークな草姿の創出: 貯水葉が特徴的な品種と、胞子葉が特徴的な品種を掛け合わせ、全く新しいシルエットの品種を生み出す。

このようにして生まれた交配種は、一つ一つに育種家の思想や美学が込められており、まるで芸術品のような存在感を放ちます。有名な交配種にはそれぞれ固有名が付けられており、その名前とともに世界中の愛好家に愛されています。

| 代表的な交配種名 | 主な親の組み合わせ | 特徴 |

| P. ‘White Hawk’ | P. diversifolium × P. willinckii | 白さが際立ち、シャープで分岐の多い胞子葉が特徴。 |

| P. ‘Pegasus’ | P. diversifolium × P. willinckii | White Hawkの兄弟株。より葉幅が広く力強い印象を持つ。 |

| P. ‘Kitshakoodiense’ | P. ridleyi × P. coronarium | リドレイの丸い貯水葉とコロドリウムの垂れ下がる胞子葉を併せ持つ。 |

| P. ‘Mt. Lewis’ | P. veitchii × P. willinckii | 白く、比較的小型で育てやすい。寒さにも比較的強い。 |

もちろん、ここに挙げたのは無数にある交配種のごく一部です。毎年新しい交配種が世界中で発表されており、その多様性は広がり続けています。交配種は、原種とはまた違った完成された美しさや、育種家のストーリーを感じられる点が大きな魅力と言えます。ただし、人気の交配種は作出に手間がかかることや、同じ交配でも特に優れた個体は選抜されるため、希少価値が高まり、高価になることが少なくありません。

王様と呼ばれるビカクシダ グランデ

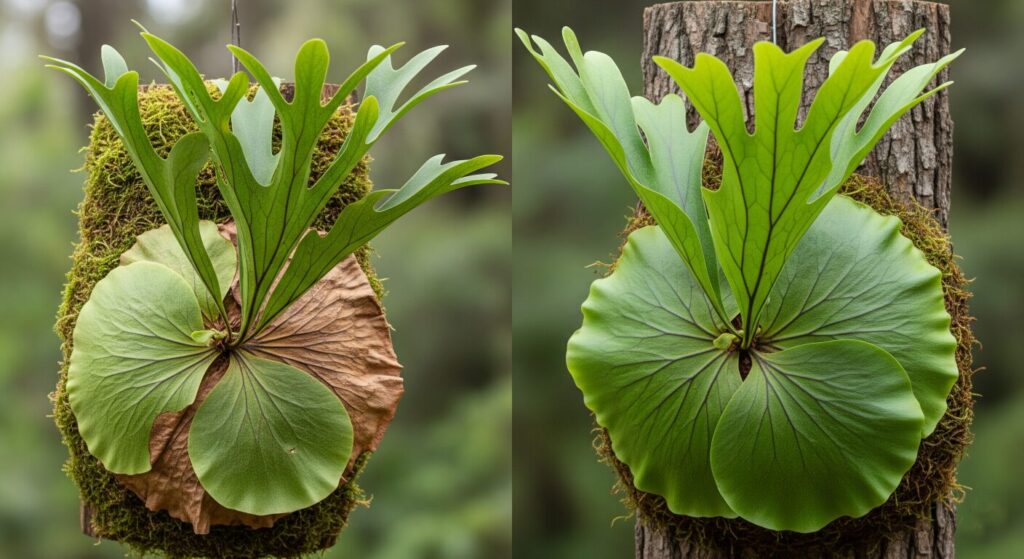

数あるビカクシダの中でも、ひときわ強い存在感を放ち、「森の王様」と称されるのが「ビカクシダ・グランデ(P. grande)」です。その名の通り、成熟した株は直径2メートルにも達することがあり、その雄大で荘厳な姿は見る者を圧倒します。

グランデの最大の特徴は、大きくせり出すように展開する王冠のような貯水葉です。この貯水葉は左右対称に美しく広がり、上部には深い切れ込みが入ります。葉脈がくっきりと浮かび上がる様子は、まるで芸術的な彫刻のようです。この見事な貯水葉を完成させることが、グランデを育てる上での醍醐味と言えるでしょう。

一方で、グランデは胞子葉を1枚しか出さないという点も特徴的です。大きく垂れ下がるその姿は、王様のマントのようにも見えます。ここで一つ注意したいのは、グランデ自体は胞子をつけない性質があるということです。

市場で「グランデの胞子」として販売されているものは、多くの場合、非常によく似た近縁種である「スペルブム(P. superbum)」のものである可能性が高いです。スペルブムはグランデと酷似していますが、胞子をつけることや、貯水葉の切れ込みの深さなどで区別されます。

栽培の難易度はやや高めとされています。なぜなら、その巨体を維持するためには十分な光、適切な水分、そして安定した環境が必要になるからです。特に、水やりはグランデの育成において鍵となります。貯水葉が大きく育つため、一度乾燥させてしまうと回復が難しく、かといって過湿にすると根腐れを起こしやすくなります。このため、株の状態をよく観察しながら、メリハリのある水やりを心がけることが大切です。

その栽培の難しさと、大きく育つまでに長い年月を要することから、美しい大株は非常に価値が高くなります。グランデを育てることは、時間と手間をかけて王様を育てるような、特別な園芸体験を与えてくれるのです。

キャベツみたいなビカクシダは何ですか?

ビカクシダの世界を調べていると、「キャベツ」や「レタス」といった愛称で呼ばれるユニークな品種に出会うことがあります。これは、貯水葉が丸く、幾重にも重なり合うように成長し、まるで結球した葉物野菜のような姿に見えることから付けられた愛称です。

この「キャベツ」のような姿になる代表的な品種として、最も有名なのが「ビカクシダ・ウィリンキー・セルソ・タツタ(P. willinckii ‘Celso Tatsuta’)」でしょう。これは、もともとブラジル在住の日系人、セルソ・タツタ氏によって見出されたウィリンキーの変種とされています。

通常のウィリンキーが細く垂れ下がる胞子葉を持つのに対し、この品種は貯水葉が非常に特徴的に発達します。成長するにつれて新しい貯水葉が古い貯水葉を包み込むように展開し、見事な球体に近い形を作り上げていくのです。

もう一つ、同様の表現をされることがあるのが「ビカクシダ・レモイネイ(P. ‘Lemoinei’)」です。これは、アフリカ原産のアルシコルネとマダガスカル原産のビフルカツムの交配種とされており、こちらも貯水葉が丸く発達しやすい性質を持っています。

これらの品種がキャベツのようになる理由は、その独特な成長パターンにあります。通常のビカクシダの貯水葉は、株元を覆うように左右に広がりますが、「キャベツ系」の品種は上方にも成長し、ドーム状に盛り上がっていく傾向が強いのです。

栽培においては、この特徴的な貯水葉をいかに美しく育てるかがポイントとなります。貯水葉の間に水が溜まりすぎると蒸れて傷む原因になるため、水やり後や雨の後は、株を傾けて余分な水を抜いてあげるといった工夫が有効です。また、美しい形を維持するためには、全方向から光が当たるように定期的に鉢の向きを変えるなど、少しの配慮が求められます。

その唯一無二のユニークな姿から、これらの品種はコレクターの間で非常に人気があり、美しい株は高値で取引されています。

ビカクシダはなぜ高い?人気品種の価格と選び方

- ビカクシダの人気ランキングと人気品種

- 白さが美しいビカクシダ ビーチー

- 定番種ビフルカツムとネザーランドの違いは?

- 初心者におすすめのビカクシダは?

- まとめ:ビカクシダがなぜ高いかを理解し楽しもう

ビカクシダの人気ランキングと人気品種

ビカクシダの人気は、時代やトレンドによって変化しますが、近年では多様な品種がそれぞれの魅力で愛好家を惹きつけています。明確なランキングを付けることは難しいものの、人気を博している品種にはいくつかの共通した傾向が見られます。

現在の人気を牽引しているのは、やはりSNS映えするような個性的で美しい品種たちです。Instagramなどのプラットフォームで、愛好家たちが育てた見事な株の写真が共有されることで、特定の品種に人気が集中することがあります。

1. 原種の人気

原種の中では、相変わらず「リドレイ(P. ridleyi)」が絶大な人気を誇ります。その独特な貯水葉のフォルムと栽培の難しさが、逆に愛好家のチャレンジ精神を刺激します。また、前述の通り、白さが美しい「ビーチー(P. veitchii)」や、分岐が多く繊細な「ウィリンキー(P. willinckii)」も、交配親としても優秀なため根強い人気があります。

2. 交配種の人気

交配種では、「ペガサス(P. ‘Pegasus’)」や「ホワイトホーク(P. ‘White Hawk’)」といった、白くてシャープな草姿を持つ品種が非常に人気です。これらは、日本の住宅環境にも合わせやすいサイズ感と、完成された美しさから、多くの人々を魅了しています。他にも、育種家それぞれの名前を冠したオリジナル交配種も、その作家性やストーリー性から注目を集めています。

3. 小型品種の人気

近年、住宅事情を反映してか、コンパクトに育てられる小型品種の人気も高まっています。タイなどで盛んに育種されているドワーフ(矮性)タイプの品種は、場所を取らずにコレクションできるため、特に都市部の愛好家から支持されています。

これらの人気品種は、需要の高さから価格も高止まりする傾向にあります。特に、有名なナーセリーや育種家から直接販売される株や、コンテストで入賞した株の子株などは、プレミア価格で取引されることも珍しくありません。

しかし、人気があるということは、それだけ多くの人々を引きつける魅力がある証拠です。これからビカクシダを始める方は、まずこれらの人気品種を調べてみることで、自分の好みの方向性を見つける良いきっかけになるでしょう。

白さが美しいビカクシダ ビーチー

ビカクシダの中でも、その名の通り「白さ」で際立った存在感を放つのが「ビカクシダ・ビーチー(P. veitchii)」です。オーストラリアの乾燥した岩場などに自生する原種で、その厳しい環境に適応するために独自の進化を遂げました。

ビーチーの最大の魅力は、葉の表面を覆う「トリコーム」と呼ばれる白い毛です。このトリコームは、強い日差しや乾燥から身を守るための役割を果たしていると考えられています。太陽の光を浴びることで、その白さは一層際立ち、まるで銀白色に輝いているかのような幻想的な姿を見せてくれます。

貯水葉は、他の品種に比べて比較的小さめですが、上に向かってスッと伸びるように展開し、縁にはギザギザとした切れ込みが入るのが特徴です。また、胞子葉は細く、直線的に立ち上がる傾向があります。このシャープで硬質な草姿も、ビーチーの大きな魅力の一つです。

栽培においては、その自生地の環境を理解することが大切になります。乾燥地帯の出身であるため、過湿を嫌う性質があります。水やりは、水苔や用土がしっかりと乾いてからたっぷりと与えるのが基本です。むしろ、多少乾燥気味に管理する方が調子が良い場合が多いでしょう。

そして、その白さを最大限に引き出すためには、十分な日光浴が不可欠です。ただし、日本の夏の直射日光は葉焼けの原因になるため、遮光ネットを利用するなどして、明るい日陰で管理するのが望ましいです。

ビーチーは、その美しさから多くの交配種の親としても活躍しています。ビーチーの血が入った交配種は、美しい白さと強健さを併せ持つことが多く、初心者から上級者まで幅広く人気があります。単体で育てても美しく、交配親としても優秀なビーチーは、ビカクシダのコレクションに深みを与えてくれる一株と言えます。

定番種ビフルカツムとネザーランドの違いは?

ビカクシダを初めて購入しようとする方が、園芸店やホームセンターで最も目にするのが「ビフルカツム」と「ネザーランド」でしょう。この二つは、ビカクシダの中でも最もポピュラーで、価格も手頃なため入門編として最適です。しかし、見た目がよく似ているため、その違いが分かりにくいと感じるかもしれません。

結論から言うと、「ネザーランド」は「ビフルカツム」から選抜されて生まれた園芸品種です。つまり、ネザーランドはビフルカツムの一種という関係になります。

原種であるビフルカツム(P. bifurcatum)は、オーストラリアやニューギニアなどに広く分布しており、非常に強健で育てやすい性質を持っています。その中でも、特に日本の室内環境で育てやすく、葉がコンパクトにまとまりやすい個体を選び、オランダで品種改良されたものが「ネザーランド(P. ‘Netherlands’)」として流通するようになりました。

両者の主な違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | ビフルカツム(原種) | ネザーランド(園芸品種) |

| 葉の特徴 | 胞子葉が長く垂れ下がり、やや暴れやすい。色は深緑。 | 胞子葉は比較的短く、コンパクトにまとまりやすい。色は明るい緑。 |

| 成長 | 旺盛で、子株もよく出す。大型化しやすい。 | 成長は比較的穏やか。ビフルカツムほど大きくはなりにくい。 |

| 耐寒性 | 非常に強く、関東以西の暖地では屋外越冬も可能。 | 強いが、ビフルカツムよりはやや劣る。室内での管理が安心。 |

| 価格 | 非常に手頃。 | ビフルカツムよりは若干高価な場合があるが、手頃な価格帯。 |

| 見分け方 | 胞子葉の裏に茶色い胞子が付くことがある。 | 胞子を付けにくい性質がある(全く付かないわけではない)。 |

このように、ネザーランドはビフルカツムの「育てやすさ」という長所はそのままに、「コンパクトさ」という魅力を加えた品種と言えます。どちらも非常に丈夫で、初めてビカクシダを育てる方には心強い味方となってくれます。どちらを選ぶかは好みによりますが、限られたスペースで楽しみたい場合はネザーランドが、ダイナミックな成長を楽しみたい場合はビフルカツムが向いているかもしれません。

初心者におすすめのビカクシダは?

「ビカクシダは高くて難しい」というイメージがあるかもしれませんが、手頃な価格で気軽に始められる品種もたくさん存在します。これからビカクシダを育ててみたいという初心者に、心からおすすめできるのは、やはり「ネザーランド」です。

ネザーランドをおすすめする理由は、主に以下の3点です。

1. 圧倒的な育てやすさ

前述の通り、ネザーランドは日本の環境でも育てやすいように改良された園芸品種です。そのため、他の多くの品種と比べて、温度や湿度の変化に強く、少々の管理ミスでは枯れてしまうことがありません。この「枯れにくい」という性質は、植物を育てる自信を付けてくれる上で非常に大切な要素です。

2. 入手のしやすさと手頃な価格

ネザーランドは、ホームセンターや園芸店、オンラインショップなど、さまざまな場所で販売されており、入手が非常に容易です。価格も数千円からと手頃なものが多く、気軽にチャレンジできるのは大きなメリットです。まずは小さな株から育て始め、ビカクシダの成長サイクルを学ぶのに最適です。

3. 基本的な育て方を学べる

ネザーランドを育てることで、水やり、光の当て方、肥料の与え方、板付けの方法など、ビカクシダを育てる上で必要な基本的な管理方法を一通り学ぶことができます。ここで得た経験は、将来的に他の難しい品種に挑戦する際の大きな土台となるでしょう。

もちろん、ネザーランド以外にも初心者向けの品種はあります。例えば、アフリカ原産の「ステマリア(P. stemaria)」は、成長が早く、丈夫な性質で知られています。また、前述の「ビーチー」を親に持つ交配種なども、比較的育てやすいものが多いです。

最初にどの品種を選ぶかは、ビカクシダライフの楽しさを左右する重要な一歩となります。まずは失敗の少ない強健な品種から始め、ビカクシダを育てる楽しさを実感することからスタートするのが、長く趣味を続けるための秘訣と言えるでしょう。

まとめ:ビカクシダがなぜ高いかを理解し楽しもう

- ビカクシダの価格が高い主な理由は希少性にある

- コウモリランとビカクシダは植物学的には同じものを指す

- 園芸界では育てやすい普及種をコウモリランと呼ぶ傾向がある

- 自生地から採取されたWILD株は流通量が少なく非常に高価

- 成長が遅く、見栄えの良い株に育つまで年月がかかる

- 子株が出にくいなど、繁殖が困難な品種は価値が上がる

- 突然変異で生まれたユニークな姿の個体は高値で取引される

- 育種家によって作出された交配種は芸術品のような価値を持つ

- 交配は美しさや強健さなど親の良い特徴を組み合わせるのが目的

- グランデは王様と呼ばれ、雄大な貯水葉が魅力の人気種

- 「キャベツ」と呼ばれる品種は貯水葉が丸く重なり合う

- 人気品種はSNSなどを通じて注目され価格が高騰しやすい

- ビーチーはトリコームによる白さが美しく、交配親としても人気

- 初心者には強健で育てやすいネザーランドが最もおすすめ

- 価格の理由を理解することで、納得して株選びができるようになる