おしゃれなインテリアとして人気の編み込みパキラですが、育てているうちに形が崩れたり、元気がなくなったりしてお困りではありませんか。パキラの編み込みの仕立て直しを考えたとき、その方法や作り方について具体的な手順を知りたいと感じる方は多いと思います。

また、そもそもパキラの編み込みは枯れやすいのではないか、寿命はどのくらいなのかといった不安や、大きくなるパキラをどう管理すればよいか、時には編み込みをほどくべきかといった疑問も生じます。

この記事では、2本、3本、5本といった本数別のパキラの編み込みのやり方から、剪定枝を活用した挿し木の方法、さらには運気アップにつながる風水の知識に至るまで、パキラの編み込みに関するあらゆる情報を網羅的に解説します。失敗や後悔をしないためのポイントを押さえ、あなたのパキラをより美しく元気に育てていきましょう。

この記事を読むと分かること

- 編み込みパキラの基本知識と枯れやすいとされる理由

- パキラの編み込みを仕立て直す具体的な手順と最適な時期

- 2本、3本、5本など本数別の編み込みのやり方

- 仕立て直し後の管理方法や編み込みをほどく際の注意点

パキラ編み込みの仕立て直し|基本知識と注意点

- パキラに編み込みをするのはなぜ?

- パキラとねじりパキラの違いは何ですか?

- パキラ編み込みは枯れやすい?寿命とデメリット

- パキラ編み込みで運気アップ?風水の効果とは

パキラに編み込みをするのはなぜ?

パキラに編み込みが施される主な理由は、デザイン性を高め、複数の幹を安定させるためです。本来、パキラの若い幹は比較的細いですが、複数本を編み込むことで1本の太い幹のように見え、ボリューム感のある独特なフォルムが生まれます。これがインテリアとしての価値を高め、多くの園芸店で人気の商品となっているのです。

また、複数の苗を一つの鉢に植える際、編み込むことで互いが支え合い、倒れにくくなるという実用的な側面もあります。言ってしまえば、生産段階で見栄えを良くし、商品価値を上げるための工夫の一つと考えられます。

ただ、これはパキラの自然な成長スタイルではないため、管理には少し知識が必要です。幹同士が成長を妨げ合う可能性もあるため、その特性を理解した上でお手入れをすることが、長く楽しむための鍵となります。

パキラとねじりパキラの違いは何ですか?

パキラと一括りにされがちですが、「編み込みパキラ」と「ねじりパキラ」は、その作り方が根本的に異なります。この二つの違いを理解することで、ご自身の好みや管理のしやすさに合わせて選ぶことができます。

主な違いは、加工に使われる幹の本数です。

| 種類 | 幹の本数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 編み込みパキラ | 複数本(主に3~5本) | 複数の若いパキラの幹を、三つ編みのように手作業で編み上げたもの。ボリューム感があり、華やかな印象を与えます。 |

| ねじりパキラ | 1本 | 1本のパキラが成長する過程で、幹が自然に、あるいは人為的に螺旋状になるよう誘引されたもの。すっきりとしており、モダンな雰囲気を持ちます。 |

このように、編み込みパキラは複数の個体が集まって一つの形を作っているのに対し、ねじりパキラは単体の幹そのものがデザインされています。このため、管理の面では、複数の株が密集している編み込みパキラの方が、根詰まりや特定の株だけが枯れるといったトラブルが起こりやすい傾向にあります。

パキラ編み込みは枯れやすい?寿命とデメリット

「編み込みパキラは枯れやすい」という話を耳にすることがありますが、これはある程度事実と言えます。なぜなら、編み込みというスタイルが植物にとっていくつかの負担を強いるからです。

デメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

- 幹の成長阻害: 幹同士が密着しているため、成長して太くなるにつれてお互いを締め付け、栄養や水分の通り道を圧迫することがあります。

- 病害虫のリスク: 幹が密集している部分は風通しが悪くなりがちで、湿気がこもりやすくなります。これは、カビやカイガラムシなどの病害虫が発生する原因となり得ます。

- 根詰まり: 複数の株が限られたスペースの鉢に植えられているため、根がすぐに鉢の中でいっぱいになり、根詰まりを起こしやすいです。

- 一部の枯れに気づきにくい: 複数の幹のうち1本が枯れても、他の幹に隠れて発見が遅れることがあります。放置すると、腐敗が他の健康な幹に影響を及ぼす可能性も否定できません。

これらの理由から、自然な状態で育つパキラに比べて管理が難しく、寿命が短くなる可能性があります。しかし、適切な剪定や植え替え、風通しの良い環境づくりを心がければ、10年以上元気に育てることも十分に可能です。

パキラ編み込みで運気アップ?風水の効果とは

パキラは「発財樹」や「マネーツリー」という別名で知られ、風水において非常に縁起の良い植物とされています。その理由は、力強い生命力と上向きに手を広げたように生える葉が、陽の気を生み出し、活気やエネルギーをもたらすと考えられているからです。

主に、以下の二つの運気を高める効果が期待されます。

- 金運: 商売繁盛や財運アップの象徴とされ、お店の開店祝いなどにもよく贈られます。

- 仕事運: 成長が早いことから、仕事の成功や発展を後押ししてくれると言われます。

これに加えて、幹が編み込まれているスタイルは「結びつき」を象徴し、良い人間関係や縁を引き寄せる効果も期待できるとされています。

風水の効果を最大限に引き出すには、植物が健康であることが大前提です。そのため、日当たりの良いリビングや、良い気が入ってくるとされる玄関、集中力を高めたい書斎などに置き、愛情を込めて手入れをすることが大切になります。

実践!パキラ編み込みの仕立て直しの手順

- パキラの編み込みに最適な時期はいつ?

- パキラ編み込みの作り方と基本的な方法

- 2本・3本・5本のパキラ編み込みのやり方

- パキラの形を整えるには挿し木も活用

- 大きくなる?編み込みをほどく際の注意点

- まとめ:パキラ編み込みの仕立て直しで元気に再生

パキラの編み込みに最適な時期は?

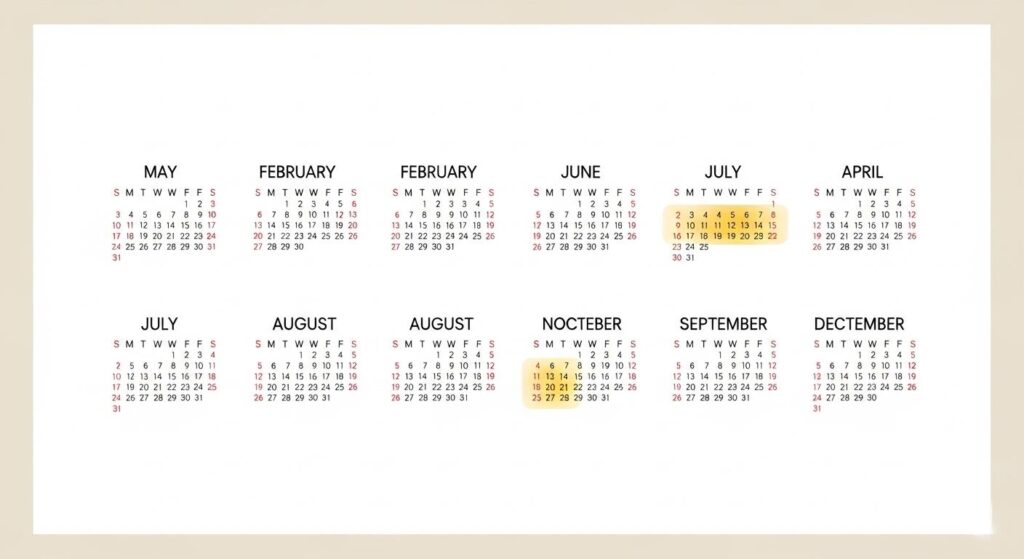

パキラの編み込みや仕立て直しを行うのに最も適した時期は、植物の生命力が最も活発になる成長期の5月から9月にかけてです。この期間は、パキラにとって新しい環境に適応したり、作業によるダメージから回復したりする力が最も高まっています。

この時期に作業するメリットはいくつかあります。まず、気温が20℃から30℃程度で安定しており、パキラが最も好む環境であることです。次に、幹や枝が柔らかくしなやかになっているため、編み込んだり曲げたりする作業がしやすく、幹が折れてしまうリスクを低減できます。

逆に、気温が下がる10月以降の秋から冬にかけてはパキラの成長が緩慢になる休眠期に入ります。この時期に剪定や植え替えといった大きな負担をかけると、回復できずにそのまま枯れてしまう原因になりかねません。したがって、パキラへの負担を最小限に抑え、作業の成功率を高めるためにも、必ず暖かい成長期に行うようにしましょう。

パキラ編み込みの作り方と基本的な方法

ご自身でパキラの編み込みを作る、あるいは既存のものの形を整える際の基本的な手順は、若い苗の幹を優しく編み、紐で固定することです。特に、まだ幹が緑色で柔らかい、高さ30cm程度の若い苗を使用するのが成功の鍵となります。

具体的な手順は以下の通りです。

- 苗の準備: 編みたい本数分の、同じくらいの高さと太さの若いパキラの苗を用意します。

- 根をほぐす: ポットから苗を取り出し、根鉢の土を優しく3分の1ほど落とします。これにより、幹同士を寄せやすくなります。

- 編み込み: 苗の根元を揃えて持ち、幹を三つ編みなどの要領で優しく編み上げていきます。このとき、きつく編みすぎないように注意してください。将来幹が太くなるためのスペースを確保するイメージで、少しゆとりを持たせることが大切です。

- 固定: 編み終わりの部分と、必要であれば中間部分を、麻紐やビニールタイなど、植物を傷つけにくい素材で軽く結んで固定します。

- 植え付け: 用意した鉢に新しい観葉植物用の土を入れ、編み込んだパキラを植え付けます。棒などで土を突きながら、根の間に隙間ができないようにしっかりと植え込みます。

作業後は、たっぷりと水を与え、明るい日陰で1週間ほど休ませてから、通常の管理に戻します。

2本・3本・5本のパキラ編み込みのやり方

パキラの編み込みは、使用する幹の本数によって編み方や見た目の印象が変わります。ここでは、代表的な2本、3本、5本の編み方について解説します。

2本の編み方

2本の場合は、三つ編みではなく、2本の幹を互いに絡ませるように螺旋状にねじり合わせていきます。シンプルながらも動きのあるデザインになります。きつく絡ませすぎず、自然なカーブを描くように仕上げるのがポイントです。

3本の編み方

3本編みは最もポピュラーな方法で、髪の毛の三つ編みと全く同じ要領で編んでいきます。「右の幹を中央へ、左の幹を中央へ」という動作を繰り返すだけなので、初心者の方でも挑戦しやすい方法です。バランスが良く、安定感のある美しい仕上がりになります。

5本の編み方

5本編みはより複雑で、上級者向けの方法です。編み方にはいくつかバリエーションがありますが、一般的なのは、まず3本で三つ編みを作り、残りの2本をその編み目に沿わせるように絡めていく方法です。より密度が高く、豪華な印象を与えますが、幹同士が過密になりやすいため、成長後の管理には一層の注意が必要となります。

どの本数で編む場合でも、幹の太さや高さを揃えること、そしてきつく締め付けすぎないことが、美しく健康に育てるための共通のコツです。

パキラの形を整えるには挿し木も活用

パキラの仕立て直しで剪定を行うと、健康な枝がたくさん出ることがあります。これをただ捨ててしまうのは非常にもったいないです。剪定で出た枝を使えば、「挿し木」という方法で簡単に新しい株を増やすことができます。

挿し木は、パキラを増やす最も一般的な方法であり、仕立て直しと同じく成長期の5月~9月に行うのが最適です。

挿し木の手順は以下の通りです。

- 挿し穂の準備: 剪定した枝を、10~15cm程度の長さに切り分けます。このとき、枝に葉が2~3節付いている状態が理想です。

- 葉の整理: 水分の蒸散を抑えるため、先端の葉を2~3枚だけ残し、それ以外の葉は付け根から切り取ります。残した葉が大きい場合は、半分ほどの大きさにカットします。

- 水揚げ: 切り口をカッターなどで斜めに鋭くカットし、コップなどに入れた水に2~3時間浸けておきます。これにより、植物が水を吸い上げやすくなります。

- 土に挿す: 小さなポットに挿し木・種まき用の清潔な土を入れ、あらかじめ棒で穴をあけておいたところに挿し穂を挿します。

- 管理: 土が乾かないように水やりを続け、明るい日陰で管理します。約1ヶ月ほどで新しい根が出て、新芽が伸び始めます。

こうして増やした新しいパキラを、将来の編み込み用として育てるのも楽しみ方の一つです。

大きくなる?編み込みをほどく際の注意点

長年育てた編み込みパキラが窮屈そうに見えたり、一部の幹が枯れてしまったりした場合、編み込みをほどいて仕立て直すという選択肢があります。しかし、この作業は植物にとって大きな負担となるため、いくつかの注意点を理解した上で行う必要があります。

編み込みをほどくメリットとデメリット

メリットは、幹の締め付けから解放され、それぞれの株が自由に成長できるようになることです。風通しも改善され、根詰まりも解消しやすくなります。 一方でデメリットは、長年の間に幹同士が癒着してしまっている場合、無理にほどこうとすると幹の皮が剥がれたり、最悪の場合は折れてしまったりするリスクがあることです。

ほどく際の注意点と手順

- 時期を選ぶ: 前述の通り、作業は必ず植物の負担が少ない成長期(5月~9月)に行います。

- 状態の確認: まずは固定している紐やワイヤーを慎重に取り除きます。その後、幹がどの程度癒着しているか、手で優しく触って確認します。

- ゆっくりと作業する: 癒着が軽度であれば、ゆっくりと時間をかけて一本ずつ丁寧にほどいていきます。焦りは禁物です。

- 無理はしない: もし幹が完全にくっついていて、少し力を加えただけでミシミシと音がするような場合は、無理にほどくのを諦める勇気も大切です。無理に続行すると、全ての株をダメにしてしまう可能性があります。

- ほどいた後の処置: 無事にほどけた場合は、それぞれの株を別々の鉢に植え替えるか、大きめの鉢に十分な間隔をあけて植え直してあげましょう。

まとめ:パキラ編み込みの仕立て直しで元気に再生

この記事では、パキラの編み込みを美しく仕立て直すための様々な情報をご紹介しました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。

- パキラの編み込みはデザイン性と安定性を高める目的で行われる

- 「編み込み」は複数本、「ねじり」は1本の幹でできている

- 編み込みは幹の圧迫や根詰まりで枯れやすい側面がある

- 適切な管理をすれば編み込みパキラも長く育てられる

- 風水では金運や仕事運アップの効果が期待される

- 仕立て直しの最適な時期は成長期の5月~9月

- 作業は植物への負担が少ない暖かい日中に行う

- 編み込みを作る際は若い苗を使い、きつく編みすぎない

- 2本なら螺旋状、3本なら三つ編みが基本

- 5本編みは複雑で上級者向け

- 仕立て直しで剪定した枝は挿し木で増やせる

- 挿し木も成長期に行うのが成功のコツ

- 編み込みをほどくことは可能だがリスクも伴う

- 幹が癒着している場合は無理にほどかない

- パキラの特性を理解し、愛情を持って手入れすることが最も大切

コメント