ガジュマルは、そのユニークな樹形と生命力の強さから観葉植物として人気ですが、ガジュマルの耐寒性について詳しく知っている方は少ないかもしれません。特に冬の管理方法を誤ると、葉が落ちる、枯れるといったトラブルにつながりやすく、失敗や後悔の原因となります。

ガジュマルの育て方は室内と屋外で異なり、初心者の方が疑問に思うのは、耐寒温度は何度なのか、剪定はいつすべきか、といった点でしょう。また、夏に葉が落ちる、葉が下を向く、パンダガジュマルの葉が黄色くなるといった症状に悩むこともあります。

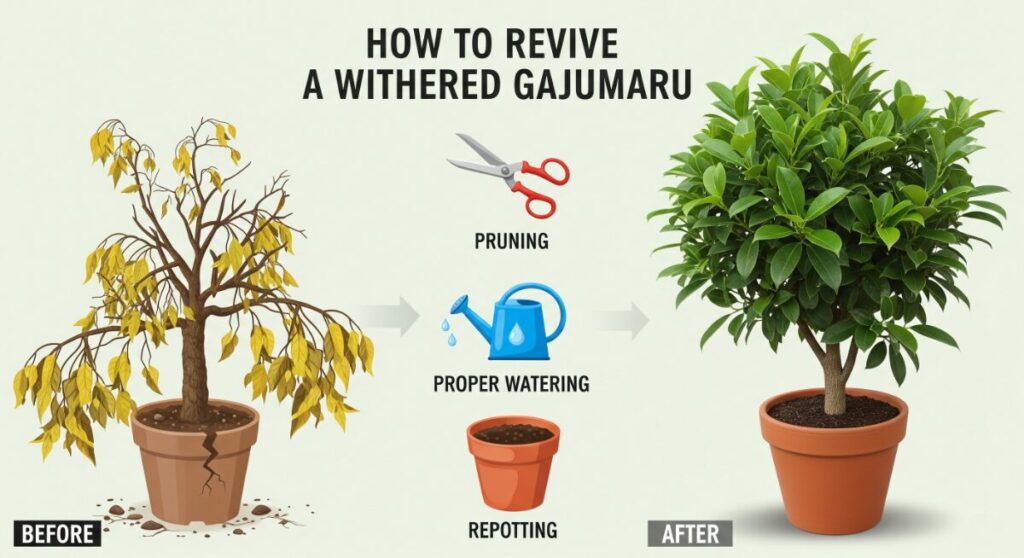

この記事では、ガジュマルが枯れた際の復活方法も含め、冬を元気に乗り越えるための知識を網羅的に解説します。

この記事を読むと分かること

- ガジュマルの正確な耐寒温度と冬越しの具体的な方法

- 室内と屋外それぞれの環境に合わせた育て方の違い

- 葉が落ちる、枯れるといったトラブルの多様な原因と対処法

- 万が一弱ってしまった際の具体的な復活方法

ガジュマルの耐寒性の基本と冬越しのコツ

- ガジュマルの耐寒温度と最低気温は?

- ガジュマルは外で越冬できますか?

- ガジュマルは冬どこに置くと良いですか?

- 初心者向けガジュマルの育て方(室内・屋外)

- ガジュマルの育て方で重要な剪定の時期

ガジュマルの耐寒温度と最低気温は?

ガジュマルの生育に適した温度は20℃から30℃程度であり、暖かい環境を好む植物です。そのため、冬の寒さはガジュマルにとって大きなストレスとなります。

ガジュマルの耐寒温度の目安は5℃前後と考えられています。これを下回る環境に長時間置かれると、生育が停止し、葉を落としたり、株が弱ったりする原因になります。品種や個体差、それまでの生育環境によって多少の違いはありますが、5℃を一つのボーダーラインとして覚えておくと管理がしやすくなります。

最低気温としては、0℃を下回るような環境は絶対に避けなければなりません。霜に当たると細胞が破壊され、枯死に至る可能性が非常に高まります。一時的に5℃を下回る程度であれば耐えることもありますが、継続的に低温に晒されることは株に深刻なダメージを与えるため、注意が必要です。

したがって、冬場の管理では、ガジュマルを置いている場所の温度を常に意識し、最低でも5℃以上を保つ工夫が求められます。

ガジュマルは外で越冬できますか?

ガジュマルを屋外で越冬させられるかどうかは、お住まいの地域の気候に大きく左右されます。

温暖な地域のベランダや軒下などで、冬でも最低気温が5℃を下回らないような場所であれば、屋外での越冬も不可能ではありません。ただし、その場合でも直接霜が当たらないように注意が必要です。また、冷たい風に sürekli さらされると、葉が傷んだり乾燥したりする原因になるため、風よけの対策をすることも大切になります。

一方、冬に氷点下になることが多い寒冷地や、霜が頻繁に降りる地域では、屋外での越冬は極めて困難です。このような環境でガジュマルを屋外に放置すると、ほぼ確実に枯れてしまいます。

屋外での越冬に挑戦する場合でも、天気予報をこまめに確認し、急な冷え込みが予想される日には室内に取り込むなどの対策が欠かせません。安全に冬を越させるためには、基本的には冬場は室内で管理するのが最も確実な方法と言えます。

ガジュマルは冬どこに置くと良いですか?

冬越しを成功させる上で、ガジュマルを室内のどこに置くかは非常に大切なポイントです。

最も適しているのは、日中の日当たりが良い、暖房の風が直接当たらない窓辺です。ガジュマルは日光を好む植物なので、冬でもできるだけ明るい場所で管理することで、株の体力が維持されます。ただし、夜間の窓際は外の冷気で急激に温度が下がるため、注意が必要です。夜になったら部屋の中央に移動させるか、厚手のカーテンを閉めて冷気を遮断する工夫をすると良いでしょう。

また、エアコンやヒーターの温風が直接当たる場所は避けてください。温風は空気を極度に乾燥させ、葉が傷んだり、ハダニなどの害虫が発生したりする原因となります。

玄関や北向きの部屋など、日当たりが悪く冷え込みやすい場所も冬の置き場所としては不向きです。一日を通して気温の変化が少なく、安定して5℃以上を保てる暖かいリビングなどが理想的な環境と考えられます。

初心者向けガジュマルの育て方(室内・屋外)

ガジュマルは生命力が強く、初心者でも育てやすい植物ですが、基本的な育て方のポイントを押さえることで、より元気に成長させることができます。室内と屋外では管理方法が少し異なります。

室内での育て方

室内管理の基本は「日当たり」と「風通し」です。レースのカーテン越しの柔らかな光が当たる場所に置くのが理想的です。水やりは、土の表面が完全に乾いてからたっぷりと与えるのが基本です。受け皿に溜まった水は根腐れの原因になるため、必ず捨てるようにしてください。特に冬場は成長が緩やかになるため、水やりの頻度を減らし、土が乾いてから2~3日後を目安に与えるなど、乾燥気味に管理するのがコツです。

屋外での育て方

屋外で育てる場合は、夏の直射日光に注意が必要です。強い日差しは葉焼けの原因になるため、午前中だけ日が当たる場所や、遮光ネットなどで光を和らげてあげると良いでしょう。水やりは、室内よりも土が乾きやすいため、土の状態をこまめに確認し、乾いていたらたっぷりと与えます。

以下に、季節ごとの管理のポイントを表にまとめます。

| 季節 | 置き場所 | 水やり | 肥料 |

| 春 | 日当たりの良い場所 | 土の表面が乾いたらたっぷり | 緩効性肥料を月に1回程度 |

| 夏 | 直射日光を避けた明るい場所 | 毎日(土の乾き具合を確認) | 液体肥料を2週間に1回程度 |

| 秋 | 日当たりの良い場所 | 土の表面が乾いたらたっぷり | 緩効性肥料を月に1回程度 |

| 冬 | 室内の暖かい場所(5℃以上) | 土が乾いて2~3日後に少量 | 与えない |

このように、季節に応じて置き場所や水やりの頻度を調整することが、ガジュマルを健康に育てる鍵となります。

ガジュマルの育て方で重要な剪定の時期

ガジュマルの剪定は、樹形を整えるだけでなく、風通しを良くして病害虫を防いだり、株の成長を促したりする上で大切な作業です。しかし、剪定の時期を間違えると、かえって株にダメージを与えてしまうことがあります。

剪定に最も適した時期は、生育期である5月から9月頃です。この時期はガジュマルの生命力が最も旺盛で、剪定で枝を切り落としてもすぐに新しい芽を出し、回復が早いです。伸びすぎた枝や混み合っている枝を根元から切り落とすことで、全体のバランスが良くなり、日光が内部まで届きやすくなります。

逆に、冬場の剪定は避けるべきです。冬はガジュマルの成長が緩慢になる休眠期にあたり、この時期に剪定を行うと切り口からの回復が遅れ、そこから弱ってしまう可能性があります。また、切り口から水分が蒸発し、株全体の乾燥を招くことも考えられます。

もし冬に枯れた枝などを見つけた場合は、その部分だけを取り除く最小限の剪定に留め、本格的な樹形の調整は春になって暖かくなるまで待つのが賢明です。

ガジュマルの耐寒性低下?葉のトラブルと復活方法

- ガジュマルの葉が落ちるのは水不足サイン?

- 夏に葉が落ちる、黄色くなる原因

- パンダガジュマルの葉が落ちるのも同じ?

- ガジュマルの葉が下を向く時の対処法

- ガジュマルが枯れた時の復活方法

- まとめ:ガジュマルの耐寒性を理解して育てよう

ガジュマルの葉が落ちるのは水不足サイン?

ガジュマルの葉が落ちる原因は一つではありませんが、水やりに関連するトラブルが大きな要因であることが多いです。

確かに、水不足は葉が落ちる原因の一つです。土がカラカラに乾いた状態が続くと、ガジュマルは自ら葉を落として水分の蒸散を防ごうとします。この場合、葉が黄色く変色してからパラパラと落ちていくことが多いです。土の状態を確認し、乾燥しているようであれば、すぐにたっぷりと水を与えてください。

しかし、注意しなければならないのは「水のやりすぎ」による根腐れです。常に土が湿っている状態だと、根が呼吸できずに腐ってしまい、水分や養分を吸収できなくなります。その結果、水不足と同じように葉を落としてしまいます。この場合は、土から異臭がしたり、幹の根元がブヨブヨと柔らかくなったりすることがあります。

このように、葉が落ちるという同じ症状でも、原因が水不足なのか水のやりすぎなのかを見極めることが大切です。判断に迷う場合は、まず土の湿り具合を指で触って確認する習慣をつけると良いでしょう。

夏に葉が落ちる、黄色くなる原因

冬だけでなく、夏にもガジュマルの葉が落ちたり黄色くなったりすることがあります。これにはいくつかの原因が考えられます。

一つ目は「葉焼け」です。ガジュマルは日光を好みますが、真夏の強い直射日光に長時間当たると、葉がダメージを受けて黄色や茶色に変色し、やがて落ちてしまいます。特に、室内で管理していたものを急に屋外の直射日光に当てると葉焼けを起こしやすいです。屋外に出す場合は、徐々に光に慣らしていくか、遮光ネットを利用するなどの対策が必要です。

二つ目は「病害虫」の影響です。夏はハダニやカイガラムシなどの害虫が発生しやすい季節です。これらの害虫は葉の養分を吸うため、被害が進行すると葉の色が薄くなったり、黄色い斑点ができたりして、最終的には落葉につながります。葉の裏などをこまめにチェックし、害虫を見つけたら専用の薬剤で駆除するか、濡れた布で拭き取るなどして早めに対処しましょう。

三つ目は、エアコンの風が直接当たることによる乾燥です。冷房の風は植物の水分を急激に奪うため、葉が乾燥して傷み、落葉の原因となります。置き場所を見直すことが有効な対策となります。

パンダガジュマルの葉が落ちるのも同じ?

パンダガジュマルは、丸みを帯びた肉厚の葉が特徴的な人気の品種です。基本的な性質は通常のガジュマルと似ていますが、葉が落ちる原因もほぼ同じと考えて問題ありません。

パンダガジュマルも、水不足や根腐れ、日照不足、環境の急激な変化、病害虫などによって葉を落とします。ただし、一般的なガジュマルに比べて、ややデリケートな性質を持つ側面もあります。特に、寒さや環境の変化に対して敏感に反応することがあるため、管理には少し注意が必要です。

例えば、冬場の温度管理は通常のガジュマル以上に慎重に行い、安定した環境を保つことが望ましいです。また、葉が肉厚な分、水分を多く蓄えているため、水のやりすぎによる根腐れには特に注意が必要となります。

もしパンダガジュマルの葉が落ちてしまった場合も、慌てずに基本的な育て方(水やり、日当たり、温度)に問題がないかを見直し、原因を特定して対処することが回復への近道です。

ガジュマルの葉が下を向く時の対処法

ガジュマルの葉が元気なく下を向いてしまうのは、植物が出しているSOSサインの一つです。この症状が見られた場合、いくつかの原因が考えられます。

最も多い原因は「水切れ」です。土が乾燥し、体内の水分が不足すると、葉のハリが失われて垂れ下がってきます。この場合は、土の状態を確認し、乾いていればすぐに鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えましょう。適切な水分が得られれば、数時間から半日ほどで葉が元の状態に戻ることが多いです。

次に考えられるのが「日照不足」です。ガジュマルは日光を好むため、暗い場所に長期間置いていると、光を求めて葉が垂れ下がったり、徒長したりすることがあります。より明るい場所に移動させることで改善が期待できます。

また、購入直後や置き場所を変えた直後など、環境の急激な変化によるストレスで一時的に葉が下を向くこともあります。この場合は、植物が新しい環境に慣れるまで、しばらく様子を見るのが良いでしょう。

いずれにしても、葉が下を向いていることに気づいたら、まずは水やりの状況と置き場所の環境を確認することが最初のステップとなります。

ガジュマルが枯れた時の復活方法

ガジュマルが葉を全て落とし、一見すると枯れてしまったように見えても、諦めるのはまだ早いかもしれません。ガジュマルの生命力は非常に強く、幹や根が生きていれば復活する可能性があります。

まず、本当に枯れてしまったのかを確認します。幹や枝の皮を爪で少しだけ削ってみてください。中が緑色であれば、まだ生きています。もし茶色くカサカサになっていたら、その部分は残念ながら枯死しています。生きている部分と枯れている部分を確認しましょう。

復活させるための手順は以下の通りです。

- 切り戻し剪定: 枯れてしまった枝を、生きている部分の少し上まで大胆に切り戻します。これにより、株の負担を減らし、新しい芽を出すエネルギーを集中させることができます。

- 植え替え: 根腐れが原因で枯れかかっている場合は、植え替えが有効です。鉢から株を取り出し、黒く腐った根をハサミで切り落とします。その後、新しい清潔な土を使って一回り小さな鉢に植え替えます。

- 適切な場所での養生: 植え替え後は、直射日光の当たらない明るい日陰で、水やりを控えめにしながら管理します。新しい芽が出てくるまでは、特に慎重に様子を見てください。

この作業は、株に負担がかかるため、なるべく生育期である春から夏にかけて行うのが理想です。時間はかかりますが、幹さえ生きていれば、数ヶ月後には新しい芽が芽吹いてくる可能性があります。

まとめ:ガジュマルの耐寒性を理解して育てよう

- ガジュマルの耐寒温度は5℃が目安

- 0℃以下の環境や霜は絶対に避ける

- 冬越しは基本的に暖かい室内が安全

- 温暖地でも屋外越冬は霜と寒風対策が必須

- 冬の室内では日当たりの良い窓辺に置く

- 夜間は窓際の冷気に注意し部屋の中央へ移動させる

- 水やりは季節で頻度を変え、冬は乾燥気味に管理する

- 受け皿に溜まった水は根腐れの原因なので必ず捨てる

- 剪定の最適な時期は生育期の5月から9月

- 冬の剪定は株を弱らせるため避けるのが賢明

- 葉が落ちる原因は水不足だけでなく水のやりすぎも多い

- 夏の葉落ちは葉焼けや病害虫、エアコンの風が原因

- パンダガジュマルも基本的な管理方法は同じ

- 葉が下を向くのは水切れや日照不足のサイン

- 枯れたと思っても幹が緑色なら復活の可能性がある

コメント