観葉植物として人気のパキラですが、育てているうちに「もっと枝を増やしてボリューム感のある姿にしたい」と感じることはありませんか。しかし、いざパキラの枝を増やそうとしても、なぜか枝分かれしない、あるいは幹から枝や新芽を出す方法が分からないという方も多いようです。

また、増やし方として一般的な挿し木に挑戦してみたものの、切る場所が適切でなかったり、挿し木が成長しないといった失敗や後悔を経験することもあるかもしれません。

この記事では、パキラの枝を増やすための基本的な知識から、剪定で上手に枝分かれさせる方法、さらには挿し木で幹や枝を太くするコツまで、詳しく解説します。挿し木は、手軽な水栽培や水差しから始めることも可能です。一方で、挿し木で葉だけが出てきてしまい、その後どうすればよいか悩むケースや、より個性的な姿を目指して木質化させたり、挿し木で編み込みを作ったりする方法についても触れていきます。

この記事を読めば、あなたのパキラを理想の樹形に育てるためのヒントがきっと見つかるはずです。

この記事を読むと分かること

- パキラの枝がうまく増えない原因

- 剪定や挿し木で枝を増やす具体的な手順

- 挿し木が失敗するケースとその対処法

- 理想の樹形に育てるための管理のコツ

パキラの枝を増やすための剪定と基本管理

- パキラが枝分かれしない主な原因

- 剪定でパキラを上手に枝分かれさせるコツ

- パキラの幹から新芽を出す方法とは?

- パキラの樹形を整えるには剪定が重要

- パキラを元気に育てるために置いてはいけない場所

パキラが枝分かれしない主な原因

パキラの枝がなかなか枝分かれせずに、ひょろひょろと上へ伸びていくだけの場合、いくつかの原因が考えられます。最も一般的な理由は、日照不足です。パキラは耐陰性があるため室内でも育てやすい植物ですが、本来は日光を好みます。光が不足すると、植物は光を求めて上へ上へと伸びようとする「徒長」という現象を起こしやすくなり、結果として枝分かれしにくくなるのです。

次に考えられるのは、剪定をしていないことです。植物には、頂点の芽が最も優先的に成長する「頂芽優勢」という性質があります。このため、剪定せずに放置しておくと、一番上の芽ばかりが伸びてしまい、脇から新しい芽が出にくくなります。定期的に剪定を行い、頂芽優勢をリセットしてあげることが、枝分かれを促す上で欠かせません。

また、生育期に必要な栄養が不足している場合も、新しい枝を出すためのエネルギーが足りず、成長が鈍化することがあります。特に春から秋にかけての成長期には、適切な量の肥料を与えることが望ましいです。これらの要因が複合的に絡み合っているケースも少なくありませんので、ご自身のパキラの育成環境を見直してみることが、問題解決の第一歩となります。

剪定でパキラを上手に枝分かれさせるコツ

パキラを上手に枝分かれさせるには、剪定が最も効果的な手段です。結論から言うと、適切な時期に、適切な位置で切ることが成功の鍵を握ります。

まず理由として、剪定には前述の「頂芽優勢」を打破し、脇芽の成長を促す効果があるからです。先端の芽を取り除くことで、これまで抑制されていた側面の芽に栄養が回りやすくなり、そこから新しい枝が伸び始めます。

具体的に剪定を行う際のポイントは以下の通りです。

剪定の時期

パキラの剪定に最も適した時期は、生育期である5月から9月頃です。この時期は生命力が旺盛で、剪定によるダメージからの回復が早く、新しい芽も出やすくなります。逆に、冬場の休眠期に剪定を行うと、回復が遅れたり、最悪の場合そのまま枯れてしまったりするリスクがあるので避けるべきです。

切る位置

枝分かれさせたい場所の少し上で切るのが基本です。枝をよく見ると、葉の付け根部分に「成長点」と呼ばれる小さな膨らみがあります。この成長点の5mm〜1cmほど上で切ることで、そこから新しい芽が伸びてきやすくなります。どこで切るかによって、その後の樹形が大きく変わるため、どのような形にしたいかをイメージしながら切る位置を決めることが大切です。

道具と注意点

剪定には、清潔で切れ味の良い剪定ばさみを使用してください。汚れたはさみを使うと、切り口から雑菌が入り、病気の原因になることがあります。使用前にはアルコールなどで消毒しておくと安心です。また、一度にたくさんの枝を切りすぎるとパキラ本体への負担が大きくなるため、全体のバランスを見ながら少しずつ行うようにしましょう。

パキラの幹から新芽を出す方法とは?

太い幹から直接、新しい枝や芽を出させたい場合、「切り戻し剪定」という少し大胆な方法が有効です。これは、幹自体を短く切り詰めることで、眠っている芽(休眠芽)を刺激し、新たな成長を促す手法です。

なぜなら、幹を切り詰めることで、植物の成長エネルギーが根に近い部分に集中し、これまで活動していなかった休眠芽が目を覚ますからです。これにより、低い位置から枝を発生させ、株全体のバランスを再構築することが可能になります。

具体的な方法としては、まず理想の高さや枝を出したい位置を決めます。そして、その位置よりも少し上で、幹を水平に切り落とします。このときも、清潔なノコギリや剪定ばさみを使用することが不可欠です。切り口が大きい場合は、雑菌の侵入を防ぐために癒合剤を塗布しておくと、より安全に管理できます。

ただし、この方法はパキラにとって大きなストレスとなるため、必ず生育期(5月~9月)に行う必要があります。また、剪定後は株が弱りやすくなるので、直射日光を避けた明るい日陰で、水やりを控えめにしながら様子を見守ります。うまくいけば、数週間から1ヶ月ほどで切り口の周辺や幹の途中から新しい芽が吹き出してくるでしょう。

パキラの樹形を整えるには剪定が重要

パキラの美しい樹形を維持し、理想の形に仕立てていくためには、定期的な剪定が欠かせません。剪定は単に枝を増やすだけでなく、全体のバランスを整え、健康な状態を保つための重要なメンテナンス作業と言えます。

その理由は、パキラは生命力が旺盛なため、放置しておくと特定の枝だけが長く伸びたり、葉が密集しすぎて風通しが悪くなったりするからです。風通しが悪いと、病気や害虫が発生する原因にもなります。剪定によって不要な枝や葉を取り除くことで、日当たりや風通しを改善し、株全体を健康に保つことにつながるのです。

樹形を整える剪定の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 徒長した枝のカット: 他の枝よりも極端に長く伸びてしまった枝を、全体のバランスを見ながら適切な長さに切り詰めます。

- 内向きの枝や交差する枝の除去: 内側に向かって伸びている枝や、他の枝とぶつかっている枝は、風通しを悪くする原因になるため、根元から切り取ります。

- 古い葉や黄ばんだ葉の整理: 下の方にある古い葉や、色が変わり始めた葉は、見た目が悪いだけでなく、余分な栄養を消費するため、こまめに取り除くと良いでしょう。

これらの剪定を定期的に行うことで、パキラは常に美しい姿を保ち、新しい枝もバランス良く発生するようになります。剪定は、いわばパキラの散髪のようなものだと考えると、その必要性が理解しやすいかもしれません。

パキラを元気に育てるために置いてはいけない場所

パキラの枝を増やし、健康に育てるためには、生育環境、特に置き場所が非常に大切です。不適切な場所に置くと、成長が妨げられたり、病害虫の原因になったりします。

主に避けるべきなのは、植物にとって過酷な環境です。例えば、強すぎる直射日光は葉焼けの原因となり、葉が茶色く変色してしまいます。また、エアコンや暖房の風が直接当たる場所は、極端な乾燥を引き起こし、葉が落ちたり株が弱ったりする原因になるため、絶対に避けるべきです。

具体的に、パキラを置いてはいけない場所の例は以下の通りです。

- 夏の直射日光が当たる窓辺: レースのカーテン越しなど、柔らかい光が当たる場所に移動させましょう。

- エアコンの室外機の前や風の通り道: 風が直接当たらない、少し離れた場所に置くことが求められます。

- 全く光の入らない部屋: 耐陰性はありますが、成長にはある程度の光が必要です。最低でも、日中は照明をつけなくても本が読める程度の明るさを確保してください。

- 冬場の窓際: 夜間は窓からの冷気で株が冷え切ってしまい、ダメージを受ける可能性があります。夜は部屋の中央に移動させるなどの工夫が必要です。

これらの点を踏まえ、パキラにとって快適な場所を見つけてあげることが、元気な枝をたくさん出させるための基本中の基本となります。

パキラの枝を増やす具体的な方法と育て方

- パキラの増やし方で挿し木を切る場所

- パキラの増やし方は水差しでも手軽にできる

- パキラの挿し木が成長しないときの見直し点

- そもそもパキラの葉を増やすにはどうする?

- まとめ:基本を押さえてパキラの枝を増やす

パキラの増やし方で挿し木を切る場所

パキラを増やす最も一般的な方法が「挿し木」です。この方法を成功させるためには、親株から切り取る「挿し穂」の選び方と、切る場所が極めて重要になります。

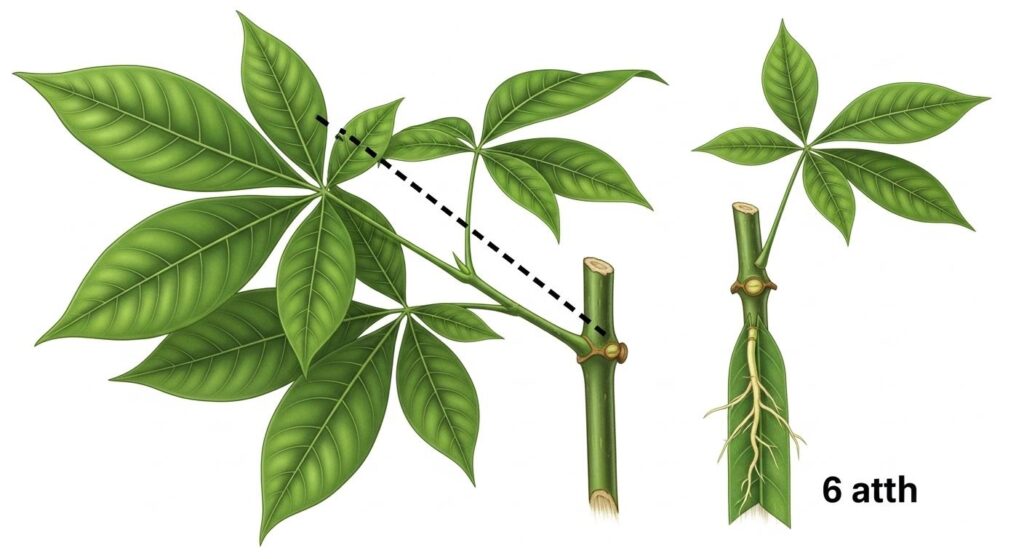

なぜなら、挿し穂には発根・発芽するためのエネルギーが蓄えられている必要があり、適切な部分を選ばないと、その後の成長が期待できないからです。特に、成長点が含まれていることが、新しい芽を出すための絶対条件となります。

挿し木のために枝を切る際の具体的な手順と場所は以下の通りです。

- 挿し穂を選ぶ: まず、健康的で元気の良い枝を選びます。病気にかかっていたり、弱々しかったりする枝は避けましょう。少し木質化した、緑色が濃い部分が適しています。

- 切る場所を決める: 枝を先端から10cm〜15cm程度の長さで切り取ります。このとき、葉の付け根にある「節」が2〜3個含まれるように切るのがポイントです。新しい根や芽は、この節の部分から出てきます。

- 切り方: 清潔なカッターや剪定ばさみを使い、スパッと斜めに切ります。切り口の面積が広い方が吸水しやすくなり、発根率が高まります。

- 葉の整理: 切り取った挿し穂の下の方の葉は、取り除きます。葉からの水分の蒸散を抑え、挿し穂が乾燥するのを防ぐためです。先端の葉も、大きすぎる場合は半分ほどの大きさにカットしておくと良いでしょう。

このように、適切な場所で切った健康な挿し穂を用意することが、挿し木を成功させるための第一歩です。

パキラの増やし方は水差しでも手軽にできる

挿し木には土に挿す方法の他に、「水差し(水栽培)」という、水だけで発根させる手軽な方法もあります。土を使わないため、部屋を汚す心配がなく、根が出てくる様子を観察できるのが大きな魅力です。

この方法が可能な理由は、パキラが非常に生命力の強い植物であり、水中でも発根に必要な条件さえ整えば、十分に成長できるからです。特に初心者の方にとっては、土の管理や水やりの頻度に悩む必要がないため、挑戦しやすい方法と言えるでしょう。

水差しの具体的な手順は以下の通りです。

- 前述の方法で、健康な挿し穂を用意します。

- 空き瓶やコップなど、透明な容器に水を入れ、挿し穂の切り口が2〜3cm浸かるように挿します。このとき、葉が水に浸からないように注意してください。葉が水に浸かると腐敗の原因になります。

- 直射日光の当たらない、明るい日陰に置きます。

- 水は毎日、あるいは少なくとも2〜3日に一度は新しいものに交換します。水を清潔に保つことが、雑菌の繁殖を防ぎ、成功率を高めるための最も重要なポイントです。

うまくいけば、2〜3週間ほどで切り口や節の部分から白い根が出てきます。根が5cm以上に伸びたら、土に植え替えるタイミングです。

| 比較項目 | 水差し(水栽培) | 土挿し |

|---|---|---|

| 手軽さ | ◎ 非常に手軽 | ◯ 土や鉢の用意が必要 |

| 発根の確認 | ◎ 根の様子が見える | × 見えない |

| 清潔さ | ◎ 部屋が汚れない | △ 土で汚れる可能性 |

| 植え替え | ◯ 発根後に必要 | ◎ 不要 |

| 成功率 | ◯ 比較的高い | ◎ やや高い |

このように、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の環境や好みに合わせて方法を選ぶと良いでしょう。

パキラの挿し木が成長しないときの見直し点

挿し木に挑戦したものの、なかなか根が出なかったり、葉が枯れてしまったりと、成長しないケースもあります。このような場合、いくつかの原因が考えられるため、諦める前に育成環境を見直してみましょう。

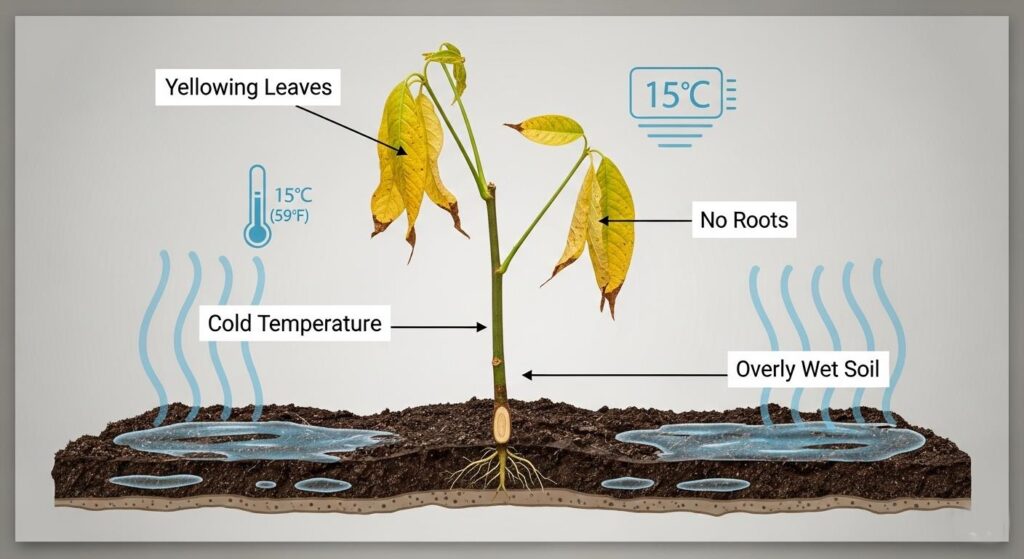

成長しない主な理由は、挿し穂自体のコンディションや、その後の管理方法に問題がある場合がほとんどです。温度、湿度、光の条件が不適切だと、パキラは発根・発芽するための活動を始めることができません。

挿し木が成長しないときに見直すべき具体的なポイントは以下の通りです。

根が出ない場合

- 時期: 挿し木を行った時期が、生育期(5月〜9月)から外れていませんか。気温が低いと発根しにくくなります。

- 温度: 20℃〜25℃程度の安定した気温が保たれているか確認しましょう。

- 水の管理: 水差しの場合、水の交換を怠っていませんか。土挿しの場合、土が常に湿りすぎているか、逆に乾燥しすぎていませんか。土の表面が乾いたら水を与えるのが基本です。

葉が枯れる・落ちる場合

- 水分の蒸散: 挿し穂の葉が多すぎませんか。葉からの水分の蒸散が、吸水のペースを上回ると、葉が枯れてしまいます。葉の数を減らすか、葉を半分にカットするなどの対策が必要です。

- 光の強さ: 直射日光に当てていませんか。挿し木はデリケートな状態なので、レースのカーテン越しの柔らかい光が当たる場所が最適です。

幹が腐る・カビが生える場合

- 水のやりすぎ: 土が常にジメジメしていると、切り口から腐敗しやすくなります。水のやりすぎには注意が必要です。

- 清潔さ: 使用した道具や容器、土は清潔でしたか。雑菌が繁殖すると、腐敗やカビの原因となります。

これらの点を確認し、適切な環境を整えてあげることで、成長が再開する可能性があります。

そもそもパキラの葉を増やすにはどうする?

枝を増やすことと葉を増やすことは、密接に関連しています。枝が増えれば、おのずと葉の数も増えていきます。しかし、既存の枝に付いている葉を元気に、そしてたくさん茂らせるためには、植物としての基本的な健康管理が何よりも大切です。

なぜなら、植物は健康状態が良くなければ、新しい葉を付けたり、葉を大きくしたりするためのエネルギーを生み出せないからです。日々の基本的なお世話が、結果的に豊かな葉ぶりにつながります。

パキラの葉を元気に増やすための基本的な管理ポイントは、以下の3つです。

- 日当たり: 前述の通り、パキラは日光を好む植物です。室内の明るい場所に置くことで、光合成が活発になり、葉の色つやも良くなります。ただし、強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるため注意が必要です。

- 水やり: 土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。ただし、受け皿に溜まった水は根腐れの原因になるため、必ず捨てるようにしてください。水のやりすぎは、葉が黄色くなる原因にもなります。

- 肥料: 生育期である春から秋にかけては、観葉植物用の液体肥料や緩効性肥料を規定の量だけ与えます。肥料はパキラにとっての「ごはん」のようなもので、健康な葉を育てるために必要な栄養素を補給する役割があります。

これらの基本的な管理を丁寧に行うことが、枝を増やし、葉を豊かに茂らせるための最も確実な方法と言えるでしょう。

まとめ:基本を押さえてパキラの枝を増やす

- パキラの枝を増やす基本は剪定と健康管理

- 枝分かれしない主な原因は日照不足や剪定不足

- 剪定は生育期の5月~9月に行うのが最適

- 切る場所は枝分かれさせたい位置の成長点の少し上

- 清潔な剪定ばさみを使い切り口を綺麗に保つ

- 幹から新芽を出したい場合は「切り戻し剪定」が有効

- 切り戻し剪定は株への負担が大きいため生育期に行う

- 樹形を整えるには不要な枝や葉を定期的にカットする

- 直射日光やエアコンの風が当たる場所は避ける

- 挿し木は健康な枝を10~15cmの長さで切る

- 挿し穂には節が2~3個含まれるようにする

- 水差しは手軽で根の観察がしやすく初心者におすすめ

- 水差しは毎日水を交換して清潔に保つことが重要

- 挿し木が成長しない時は時期や温度、水の管理を見直す

- 葉を増やすには日当たり、水やり、肥料の基本管理が大切

コメント