観葉植物として人気のパキラですが、「パキラは一体どこまで大きくなるのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。パキラを大きくしたい方もいれば、逆に室内で管理するためにパキラを大きくしたくない方もいるでしょう。

パキラの成長速度は環境によって変わり、もし剪定しないとどうなるかというと、ひょろひょろと伸びすぎてしまうこともあります。幹が細い状態を改善し、力強いパキラを太くするには適切な管理が欠かせません。

この記事では、パキラの剪定について、どこを切るべきかを図解を交えるような分かりやすさで解説し、時にはバッサリと切り戻す方法や、木質化した部分の剪定、さらには編み込みパキラの扱い方まで網羅します。

また、剪定後の枝を活用した挿し木の方法や、その挿し木でパキラを太くするコツにも触れていきます。この記事を読めば、あなたのパキラを理想のサイズと形に育てるための知識が身につきます。

この記事を読むと分かること

- パキラの基本的な成長特性と適切な管理方法

- 大きさをコントロールするための剪定テクニック

- パキラを健康的に大きく、または太く育てるコツ

- 剪定後の枝を活用した挿し木での増やし方

パキラはどこまで大きくなる?基本の成長と管理のコツ

- パキラの成長速度と剪定しないとどうなる?

- パキラがひょろひょろで幹が細い時の対処法

- 頑丈に!パキラを太くする方法と水やりは何日おき?

- バッサリ切る?パキラの剪定、どこを切るか図解

- 木質化した場合の剪定と編み込みパキラの剪定

パキラの成長速度と剪定しないとどうなる?

パキラの成長速度は、観葉植物の中でも比較的速い部類に入ります。適切な環境で育てれば、春から秋にかけての成長期に次々と新しい葉を展開し、ぐんぐん背丈が伸びていく姿を確認できるでしょう。原産地である中南米の熱帯地域では10mを超える高木にまで成長しますが、日本の室内で鉢植えで育てる場合、一般的には2m程度に収まることが多いです。

では、この生命力旺盛なパキラを剪定しないとどうなるのでしょうか。最も分かりやすい変化は、樹形が乱れることです。枝が四方八方に伸び、葉が密集することで、見た目のバランスが悪くなります。また、日光が株の内側まで届かなくなり、風通しも悪化します。風通しが悪い環境は、カビやハダニ、カイガラムシといった病害虫が発生する原因ともなり得ます。

さらに、特に室内で日照が不足しがちな環境だと、ひょろひょろと間延びした「徒長(とちょう)」という状態になりがちです。したがって、パキラを健康に、そして美しく保つためには、定期的な剪定が欠かせない管理作業であると言えます。

パキラがひょろひょろで幹が細い時の対処法

パキラがひょろひょろと弱々しく伸びてしまったり、幹がなかなか太くならなかったりするのには、いくつかの原因が考えられます。主な原因は「日照不足」と「水のやりすぎ」です。

日照不足による徒長

植物は光合成を行うために日光を必要とします。日光が足りないと、少しでも多くの光を浴びようとして、茎や枝が間延びしてしまいます。これが「徒長」です。徒長したパキラは、節と節の間が長く、葉の色も薄くなりがちで、全体的に弱々しい印象を与えます。

対処法としては、パキラをより明るい場所に移動させることが考えられます。ただし、直射日光は葉焼けの原因になるため、レースのカーテン越しのような、柔らかい光が当たる場所が理想的です。

水のやりすぎや根腐れ

パキラの幹が細い場合、根が健康に育っていない可能性があります。特に、水のやりすぎは根腐れを引き起こす最大の原因です。土が常に湿っている状態だと、根が呼吸できずに腐ってしまい、水分や養分をうまく吸収できなくなります。その結果、地上部である幹や葉の成長が妨げられ、細いままになってしまうのです。

水やりは、土の表面が完全に乾いたことを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。受け皿に溜まった水は、必ず捨てるようにしてください。これらの原因に心当たりがある場合は、まず置き場所と水やりの習慣を見直すことが、ひょろひょろで細いパキラを元気にするための第一歩となります。

頑丈に!パキラを太くする方法と水やりは何日おき?

パキラの幹をがっしりと頑丈に太くするためには、いくつかのポイントを押さえた管理が大切になります。幹を太くすることは、見た目の安定感が増すだけでなく、植物全体の健康にも繋がります。主な方法は、十分な日光を確保し、適切な水やりを行い、そして時には思い切った剪定をすることです。

まず、前述の通り、パキラは日光を好む植物です。日当たりの良い場所で管理することで光合成が活発になり、幹を太くするためのエネルギーを十分に蓄えることができます。次に、成長期である春から秋にかけては、規定の濃度に薄めた液体肥料を10日〜2週間に1回程度与えるのも効果的です。

肥料によって、成長に必要な栄養素を補給できます。そして、幹を太くするための最も積極的なアプローチが「切り戻し剪定」です。幹をある程度の高さでバッサリと切り戻すことで、植物は生命力を幹に集中させ、切られた部分からより力強い新芽を出すようになります。

この過程で、幹自体も徐々に太くなっていくのです。水やりの頻度に関しては、「何日おき」と固定的に考えるのではなく、土の乾き具合を見て判断するのが最も確実な方法です。季節や置き場所の環境によって、土が乾く速さは大きく変わるためです。以下に、季節ごとの水やりの目安をまとめます。

| 季節 | 水やりの頻度(目安) | チェックポイント |

| 春・秋 (成長期) | 土の表面が乾いたら | 比較的乾燥が早い。土の状態をこまめに確認する。 |

| 夏 (活発な成長期) | 土の表面が乾いたら | 最も水分の蒸発が激しい時期。ほぼ毎日確認が必要な場合も。 |

| 冬 (休眠期) | 土が完全に乾いてから2~3日後 | 成長が緩やかになり、水の必要量も減る。乾燥気味に管理する。 |

このように、季節の変化に合わせて水やりの頻度を調整し、根腐れを防ぎながら健康な根を育てることが、頑丈なパキラを育成する鍵となります。

バッサリ切る?パキラの剪定、どこを切るか図解

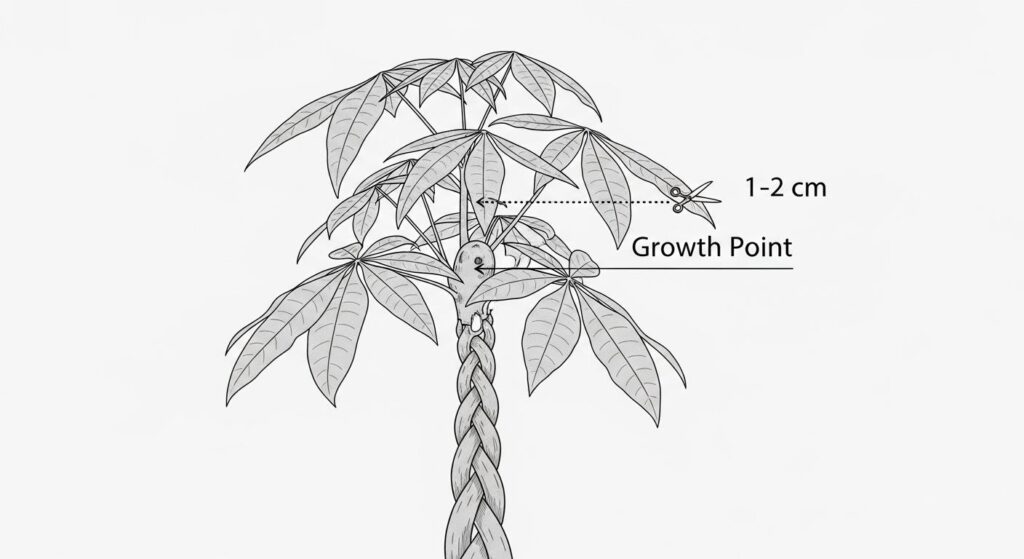

パキラの剪定は、植物の健康を保ち、美しい樹形を作るために不可欠な作業です。特に、伸びすぎたり形が崩れたりした場合には、思い切ってバッサリと剪定(切り戻し)することも可能です。剪定の基本的なポイントは、「成長点」の少し上で切ることです。

成長点とは、葉っぱの付け根や、幹の節にある少し膨らんだ部分のことで、ここから新しい芽が出てきます。どこを切るか迷ったときは、この成長点を探すのがコツです。理想の高さや形をイメージし、そこから伸びてくる新しい芽の方向を考えながら、成長点の1〜2cm上で切りましょう。

鋭い清潔なハサミを使えば、切り口がきれになり、株へのダメージを最小限に抑えられます。バッサリと太い幹や枝を剪定する「強剪定」は、特に樹形を根本から作り直したい場合に有効です。この場合も、幹にある節(昔、葉があった跡)の少し上で切るのが基本です。

パキラは生命力が非常に強いため、幹の大部分を切り落としても、残った部分から新芽を吹いて再生します。強剪定のメリットは、低い位置から枝葉を茂らせて、こんもりとしたバランスの良い樹形に仕立て直せることです。

一方で、一時的に葉が全くない状態になるため見栄えが悪くなることや、株に大きな負担がかかるというデメリットも考慮する必要があります。剪定の最適な時期は、成長期である5月〜9月頃です。この時期であれば、剪定後の回復も早く、すぐに新しい芽が伸びてきます。

木質化した場合の剪定と編み込みパキラの剪定

パキラの管理では、幹が茶色く硬くなる「木質化」や、複数の幹が編み込まれたタイプ特有の剪定方法について知っておくことも大切です。

木質化した幹の剪定

パキラの幹は、成長するにつれて緑色から茶色へと変化し、木の幹のように硬くなります。これを「木質化」と呼びます。この木質化した部分を剪定することも可能ですが、いくつか注意点があります。緑色の若い枝に比べて、木質化した古い幹は新芽を出す力が弱い場合があります。

絶対に新芽を出させたい場合は、少しでも緑色の部分が残る位置で切るのが安全策です。しかし、健康な株であれば、完全に木質化した部分で切っても、節の部分から新しい芽が吹く可能性は十分にあります。ただし、回復には時間がかかることを念頭に置いておきましょう。

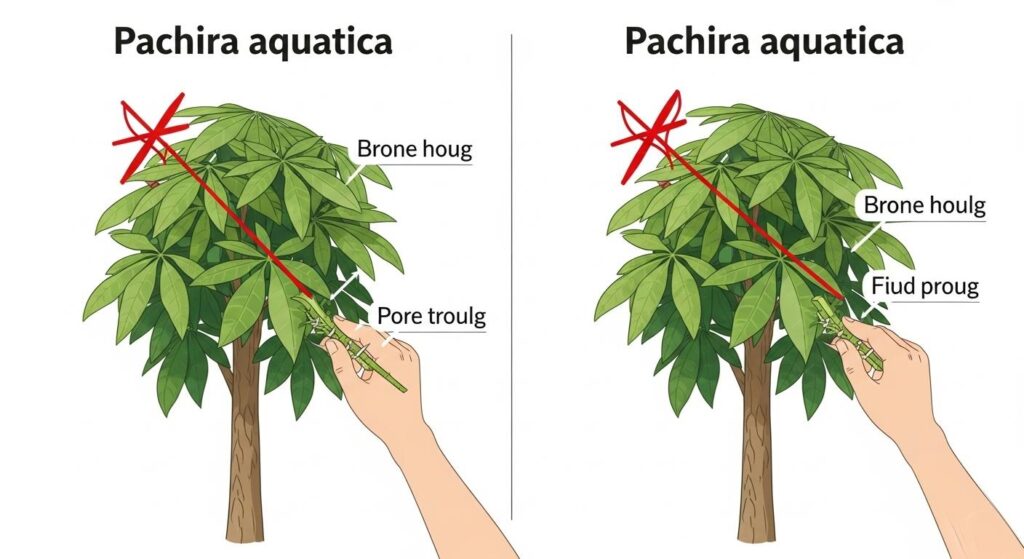

編み込みパキラの剪定

複数の若いパキラの幹を編み込んで仕立てた「編み込みパキラ」は、インテリア性が高く人気があります。このタイプの剪定では、全体のバランスを整えることが主な目的となります。数本の幹が密集しているため、葉が茂りすぎると内部の風通しが悪くなりがちです。

そのため、内側に向かって伸びている枝や、他の枝と交差している枝、枯れたり弱ったりしている枝などを優先的に付け根から切り落とします。これにより、株全体の風通しと日当たりが改善され、病害虫の予防に繋がります。もちろん、全体の高さを抑えたい場合は、それぞれの幹の先端を好みの高さで切り戻しても問題ありません。いずれの場合も、完成形をイメージしながら少しずつ作業を進めるのが失敗しないコツです。

パキラはどこまで大きくなる?理想のサイズに育てる方法

- パキラを大きくしたくない!成長させない方法は?

- もっと!パキラを大きくしたい時の植え替えのコツ

- パキラの鉢が大きすぎるとどうなりますか?

- 剪定後に挑戦!パキラの挿し木で太くする方法

パキラを大きくしたくない!成長させない方法は?

「パキラを飾りたいけれど、スペースに限りがあるので大きくしたくない」と考える方も多いでしょう。パキラの成長を意図的に抑制し、コンパクトなサイズを維持する方法はありますか?と聞かれれば、答えはイエスです。そのための方法は主に2つ、「剪定」と「鉢のサイズ管理」です。最も効果的なのは、定期的な剪定です。

パキラが伸びてきて「少し大きいな」と感じたら、成長期に好みのサイズに切り戻します。これを年に1〜2回行うことで、高さをコントロールし、こんもりとした樹形を維持することが可能です。

もう一つの方法は、鉢のサイズを大きくしないことです。植物は、根が伸びるスペースがあると、それに合わせて地上部も大きく成長しようとします。逆に言えば、鉢が小さいままだと根の成長が制限され、地上部の成長も緩やかになります。これを「根域制限」と呼びます。

植え替えの際に、あえて同じサイズの鉢を選び、古い土を落として少し根を整理してから植え直すことで、株の大きさを維持できます。また、肥料を与える頻度や量を控えめにすることも、成長を緩やかにするのに役立ちます。これらの方法を組み合わせることで、パキラを大きくしたくないという希望を叶え、お部屋のスペースに合ったサイズで長く楽しむことができるでしょう。

もっと!パキラを大きくしたい時の植え替えのコツ

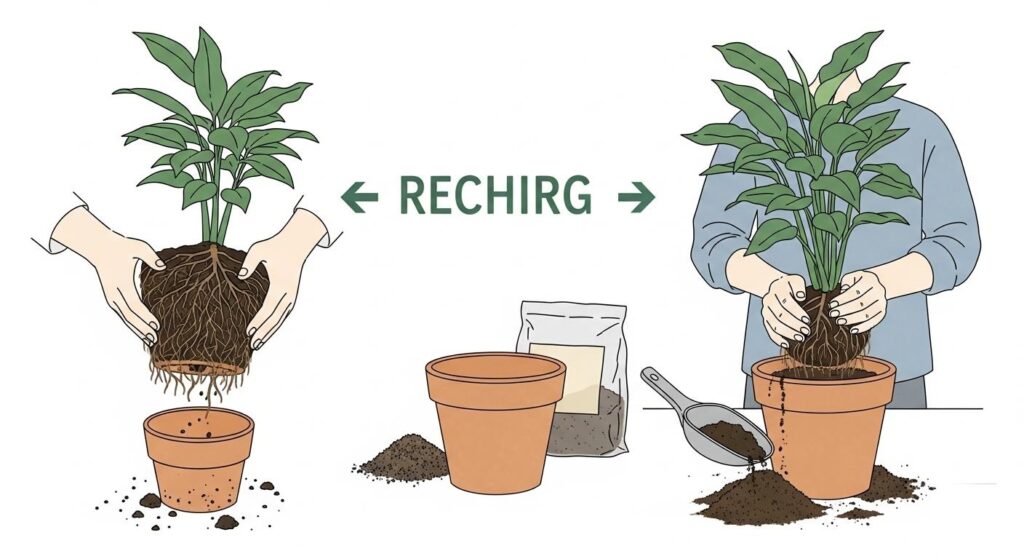

逆に、パキラを健康的に、もっと大きくしたいと願う場合は、植え替えが非常に有効な手段となります。根が鉢の中でいっぱいになってしまう「根詰まり」を起こすと、成長が停滞してしまうため、適切なタイミングでより大きな鉢へ移し替えることが成長促進の鍵です。

植え替えの最適な時期は、パキラの生命力が最も旺盛になる5月〜9月の成長期です。この時期に行うと、植え替えによるダメージからの回復が早く、新しい環境にスムーズに順応できます。鉢を選ぶ際は、現在の鉢よりも直径で一回り(約3cm)から二回り(約6cm)大きいものを選びましょう。大きすぎる鉢は後述するデメリットがあるため避けるのが賢明です。

植え替えの際、株をどこまで埋めるかという点も大切です。基本的には、元の鉢で植えられていた土の高さと、新しい鉢の土の高さを同じにするのが理想です。深く埋めすぎると、幹が土に埋もれた部分から腐りやすくなるため注意が必要です。株を鉢からそっと抜き、古い土を3分の1ほど優しく落とし、傷んだ根があれば切り取ります。

その後、新しい鉢に鉢底石と新しい土を入れ、パキラを中央に配置してから、隙間に土を足していけば完了です。植え替え後は、たっぷりと水を与え、根が落ち着くまでの1〜2週間は直射日光を避けた明るい日陰で管理しましょう。

パキラの鉢が大きすぎるとどうなりますか?

パキラを大きくしたい一心で、いきなり大きすぎる鉢に植え替えるのは、実は逆効果になる可能性があります。植物のサイズに対して不相応に大きな鉢を選ぶと、いくつかの問題が発生しやすくなります。最も懸念されるのが「根腐れ」です。

鉢が大きいと、それだけ多くの土が入ります。植物の根が吸い上げる水分量に対して土の量が多すぎると、水やり後に土が乾くまでに非常に長い時間がかかります。土が常にジメジメと湿った状態が続くと、根が呼吸できなくなり、やがて腐ってしまうのです。

根が傷むと、水分や養分を吸収できなくなり、結果として地上部の成長が止まったり、葉が枯れたりする原因になります。また、植物は鉢の中に根を張り巡らせることで体を安定させようとします。大きすぎる鉢では、植物はまず根を伸ばすことにエネルギーを集中させるため、葉や茎といった地上部の成長が一時的に遅くなることもあります。

これらの理由から、鉢を選ぶ際は、現在の根鉢(根と土が一体化した部分)の大きさに対して、一回りから二回り大きいサイズを選ぶのがセオリーです。適切なサイズの鉢で育てることは、パキラを健康に保つための基本と言えるでしょう。

剪定後に挑戦!パキラの挿し木で太くする方法

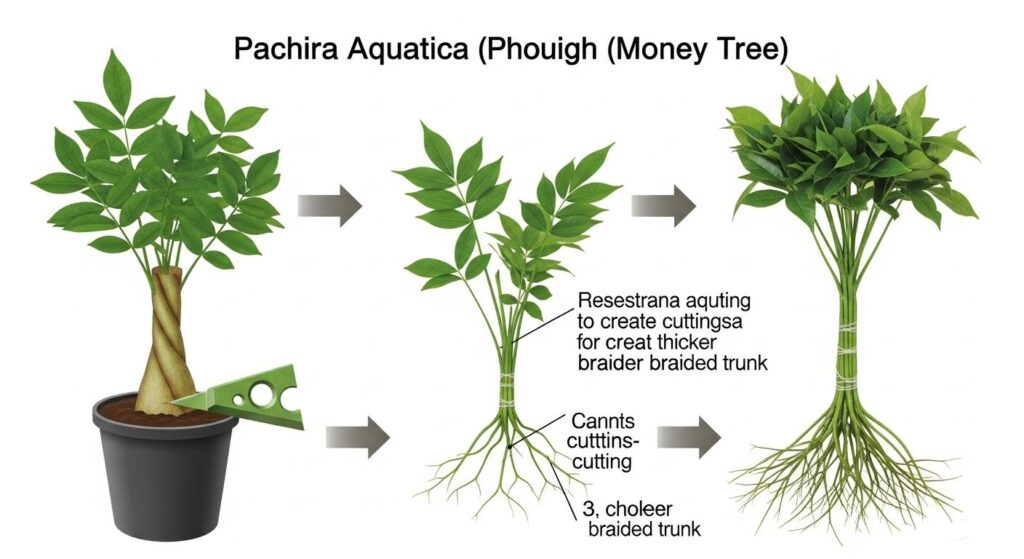

パキラの剪定を行うと、たくさんの枝が出ますが、これを捨ててしまうのは非常にもったいないです。パキラは非常に生命力が強く、剪定した枝を使って「挿し木」という方法で簡単に新しい株を増やすことができます。

挿し木の手順はシンプルです。まず、剪定した枝を10〜15cmほどの長さに切り分けます。このとき、葉を2〜3枚残し、それ以外の余分な葉は取り除きましょう。葉からの水分の蒸散を抑え、発根にエネルギーを集中させるためです。

次に、枝の切り口をカッターナイフなどで斜めにスパッと切ります。断面積が広がることで、吸水しやすくなります。その後、切り口を数時間ほど水に浸けてから、赤玉土や挿し木用の清潔な土に挿します。土が乾かないように管理すれば、1ヶ月ほどで発根し、新しい芽が出てきます。

さらに、この挿し木で増やした苗を使って、パキラを太くする方法もあります。それは、発根した複数の挿し木苗を、一つの鉢にまとめて植えることです。2〜3本の苗を寄せ植えにすると、成長するにつれてそれぞれの幹がくっつき、まるで一本の太い幹のように見せることができます。

これは、市販の編み込みパキラの原型とも言える手法です。時間はかかりますが、自分で剪定した枝から新しい株を育て、さらにそれを好みの形に仕立てていくのは、園芸の大きな楽しみの一つです。

まとめ:パキラがどこまで大きくなるかは育て方次第

- パキラは室内でも2m以上に成長する可能性がある

- 成長速度は速く定期的な管理が樹形を保つコツ

- 剪定しないとひょろひょろに徒長しやすい

- 幹を太くするには日光と適切な水やり、剪定が有効

- ひょろひょろや幹が細い原因は主に日照不足

- 剪定は葉の付け根にある成長点の少し上で切る

- 木質化した幹でも剪定は可能だが新芽は出にくい

- 編み込みパキラは内側の混み合う枝を整理する

- 大きくしたくない場合は剪定と鉢のサイズで調整する

- 大きくしたい場合は成長期に一回り大きい鉢へ植え替える

- 鉢が大きすぎると根腐れのリスクが高まる

- 水やりは季節に合わせて土の乾き具合で判断する

- 剪定した枝は挿し木で簡単に増やせる

- 挿し木苗を寄せ植えすると将来的に幹を太く見せられる

- 理想のサイズは育て方の工夫でコントロールできる

コメント